能登

能登の里山里海の保全と活用

能登の里山里海は2011年に佐渡とならんで、先進国ではじめてFAOにより世界農業遺産に認定されました。国連大学はその認定支援をはじめ、国際発信など様々な形で関わってきました。

現在認定から5年が経過し、認定時に策定されたアクションプランの改訂作業が進んでいます。また同時にこれまでのアクションプランの進捗状況のモニタリング作業も進んでいます。OUIKでは石川県と推進協議会を構成する9市町自治体の皆様と協力しながら、これらの作業に深く関わるとともに、能登の里山里海の保全・活用のあり方、多様な関係者が関われるプラットフォーム型の資源管理体制 などの面からアドバイスしています。

特に、公共性が高く、市場メカニズムが働きにくい生物多様性のモニタリングに関しては、石川県や自治体、金沢大学里山里海マイスタープログラムと連携し、簡便なモニタリングシステムの開発を目指しています。

アクションプラン改訂ワークショップを9自治体、石川県、金沢大学とともに実施

能登の里海シリーズ講座

世界農業遺産としての能登の里山里海は、ため池や棚田、塩田、祭りなど様々な構成資産からなり、農業、林業、水産業すべてが対象となっています。能登は里山だけでなく、日本有数の藻場や海女漁など豊かな里海資源にも恵まれているにも関わらず、世界農業遺産の文脈ではこれまで海の中の生態系や生業に特化して議論されることはあまりありませんでした。2015年度から能登の自治体の方々と協力し、各地域の里海資源にスポットをあてて、関係の専門家を県外から迎え、それに呼応する地元の専門家や水産業従事者のお話を聞き、能登の里海の価値を学び発信する「能登の里海」シリーズ講座を開催しています。

2015年3月に里海ムーブメントのキックオフシンポジウムを開催、同年7月には七尾市で藻場が生態系に果たす役割を、8月には穴水町で里海資本主義について、12月には珠洲市で貝について講座を開催しました。これまでの開催詳細は里海シリーズ講座のイベントレポートからご覧いただけます。能登の里海シリーズ講座は今後も定期的に開催してゆきます。

里山と里海のつながり

能登地域では様々な農林水産業が盛んで営まれており 世界農業遺産構成要素として美しい景観を構成しています。この調査ではそのような「能登の里山里海」を生業の面から考え、世界農業遺産としてのコンセプト、重要性そして魅力についてのモデルケースやコアエリアを選定し人間の社会経済活動と里山里海の構成要素との相互関係を考察します。

第一段階として、「能登の里山里海」を代表する典型的なモデルケースを選定するために、里山と里海を生業の場として関わる人の営みに焦点をあて、2015年4月から家計から見る「里山と里海のつながり」について調査しています。 特に能登の里山里海で暮らす人々の「生業」に注目し、一つの家計が多様な生業の営みによって地域資源を巧みに利用しながら保全する、里山と里海を動的に繋げる人間の社会経済活動について調査します。

News新着情報

2025年8月27日、大阪・関西万博プログラム「~CONNECTING YOU TO 能登~ 生物多様性(強く生き抜く生き物たち)について能登の小学生と学ぼう!」が、万博会場内のサステナドームにて、環境省と国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)の連携で開催されました。

プログラム冒

...Read more

2026年に予定されている能登半島でのトキの放鳥は、震災前から準備が進められてきました。2024年の地震や豪雨を経て、この放鳥は、地域の復興と、里山里海の豊かな自然を未来へつなぐシンボルとしても期待されています。一方で、能登では今もなお厳しい状況が続いており、地域の思いや現状に寄り添いながら、持続可

...Read more

2024/10/25

震災の影響により、今年度の生き物調査は実施が難しいかと思われまれましたが、2024年10月25日、七尾市立中島小学校の6年生による「里海の生きもの調査」が無事行われました。この調査は七尾市が主催し、能登GIAHS生物多様性ワーキンググループの専門家のメンバーである、のと海洋ふ

...Read more

UNU-IAS OUIKでは能登半島の里山里海と共にある地域の暮らしや営みの一日も早い復旧と、能登地域の特色を活かした今後の創造的な復興をめざして、自治体や関係者との綿密な連携のもと、地域のニーズの把握に努めながら、地域の皆さんとの協力活動を進めていきます。

そこで、地域のニーズをより具体的な形で

...Read more

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により甚大な被害が広域で発生し、地滑りなどにより道路が寸断され多数の集落が孤立してしまいました。そして、水道や電気など、生活に欠かせないライフラインの寸断も多くの地域で発生しました。中でも地震による被害が大きかった奥能登の自治体や七尾市などで断水が長期化し、地震

...Read more

旅の主要な目的の一つとなる「食」。

石川県には、海と陸の豊かな自然が育む食材があります。そして、加賀地方には江戸時代に武家と庶民のそれぞれから発展した、また、能登地方にも厳しい自然と豊かな祭り文化の下で培われてきた、それぞれ独自の「食文化」があります。そのような「食」を楽しみに国内外から石川県を訪

...Read more

2022年10月1日に七尾市内でスマホアプリ「バイオーム」を使った生きもの調査が「ななおSDGsスイッチ!」の主催で、北陸電力(株)、(株)バイオーム、能登GIAHS推進協議会、七尾市たかしな地区活性化協議会が共催する形で、実施されました。

国連大学も能登GIAHS推進協議会の活動を支援しており、

...Read more

2022年8月28日に、「のと海洋ふれあいセンター」に協力頂き、能登の里山と里海、そしてそれをつなぐ川や沿岸域の役割などについて学び考える「勉強会」と、里山と里海をつなぐ代表的な生き物であるアカテガ二の産卵の「観察会」を開催しました。

里山川海のつながりやアカテガ二に関心がある地域の研究者や教育

...Read more

2022年5月24日、能登島小学校5年生の皆さんと、長崎町の岩礁海岸にて里海の生物多様性について知ってもらうための生きもの調査を行いました。国連大学も活動を支援している能登GIAHS生物多様性ワーキンググループと七尾市で企画・準備を進め、ワーキンググループの専門家メンバーである坂井恵一さん(金沢大学

...Read more

小山研究員が中心となって制作を進めてきたe-ラーニング教材「2021年度 地域の食・文化からつながる海外交流!」(前半・後半)が北陸ESDコンソーシアムのYouTubeチャンネルで3月10日に公開されました。

国連大学OUIKがこれまで能登で取り組んできた世界農業遺産(GIAHS)に関する教育の取

...Read more

3月10日に、のと海洋ふれあいセンターにて石川県内で活躍されている料理人6名を中心とした団体NOTOFUEのメンバーの里海に関する勉強会が開催され、国連大学OUIKも開催に向けてコーディネートのサポートをしました。

まず、金沢大学環日本海域環境研究センター研究員の坂井恵一さんから、能登の里海の特徴

...Read more

国連大学OUIKと能登SDGsラボ、イフガオ国立大学GIAHSセンターが連携して進めている能登とイフガオの世界農業遺産(GIAHS)地域の子ども達の交流ですが、今年度第3回目の小学校の交流が2月22日にオンラインで行われました。今回は地域の踊りや太鼓の紹介をテーマに交流しました。

まず、正院小学校

...Read more

今年度5月に能登地域の自治体が組織する「能登地域GIAHS推進協議会」の中に立ち上がった「能登GIAHS生物多様性ワーキンググループ」の第三回目の会合が3月4日に開催され、国連大学メンバーが準備・運営を支援しました。残念ながら今回もオンラインでの開催となりましたが、専門家メンバーや自治体担当者21名

...Read more

UNU-IAS OUIKとRDAは、2018年より「農業遺産システムにおける特性分析と保全管理に関する手法開発」共同研究プロジェクトを実施し、韓国と日本の経験に基づき世界農業遺産(GIAHS)モニタリングのための指標とガイドライン開発のための研究を進めてきました。その一環として、UNU-IAS OU

...Read more

国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)では、今年度能登GIAHS推進協議会内に設立された生物多様性ワーキンググループの活動を支援しています。活動の一環として、主に専門家メンバーと協力して、これまでの活動成果と今後の展望をまとめたポ

...Read more

石川県七尾市にて開催された世界農業遺産国際会議のサイドイベントとして国連大学OUIKは11月26日に「GIAHSユースサミット世界農業遺産を未来と世界へー佐渡と能登からつながろうー」27日に「ユースサミット参加者向けのエクスカーション」を開催しました。

ユースサミット参加高校:石川県立飯田高等学校

...Read more

石川県の能登半島と新潟県の佐渡は、2011年に先進国として初めて世界農業遺産に認定された地域です。今年認定10周年という節目の年を迎えたことを記念し、国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティングユニット(国連大学OUIK)は石川県、農林水産省、国連食糧農業機関(FAO)、能

...Read more

世界農業遺産「能登の里山里海」に認定されている能登半島で代々受け継がれてきた「食の知識・技術を伝える」映像制作を行いました。

地域で取れた作物を長期保存する技術や、余すことなく活用する技術、地域に昔から伝わる作物を自家採取で栽培する技術などは、気候変動や食品ロスなどが国内外で課題となり始め、持続可

...Read more

国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)は、韓国農村振興庁(RDA)と共同で、2021年11月5日にシンポジウム「New Normal(ニューノーマル) 時代の世界農業遺産保全(GIAHS)の価値の向上」を開催しました。このイベン

...Read more

昨年度より継続してきたフィリピン、イフガオと能登をつなぐ、国際交流プロジェクトが今回は珠洲市、緑丘中学校とフィリピン、イフガオ、ゴハン・ナショナル・ハイスクール間で行われました。

能登とフィリピンのイフガオは双方が世界農業遺産(GIAHS)に認定されており、里山マイスタープログラムの活動を通じて長

...Read more

2021年10月16日(土)にGIAHSユースサミットシリーズ(全3回)の第1回目がオンラインで開催されました。第1回目は国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)が主催し、佐渡市および新潟大学佐渡自然共生科学センター コミュニティデ

...Read more

今年度、能登地域の自治体が組織する「能登地域GIAHS推進協議会」の中に「能登GIAHS生物多様性ワーキンググループ」が設立されました。世界農業遺産(GIAHS)に認定されている能登地域の生物多様性を今後も守り活用していくために、専門家や自治体職員などが意見交換をし、取組を進めていく場となることを目

...Read more

能登地域には、人々の営みにより長い時間をかけて形成されてきた豊かな里山里海が存在し、2011年には国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)「能登の里山里海」として登録されました。能登地域の自然・生き物、農林水産業や伝統技術など里山里海の多岐にわたる営みや繋がりが、160もの構成資産とと

...Read more

国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(国連大学IAS OUIK)の客員リサーチフェロー永田明と研究員のイヴォーン・ユーが、国連食糧農業機関(FAO)による世界農業遺産(GIAHS)の日本国内での発展に焦点を当てた英論文を執筆し、2021年7月発行のJour

...Read more

6月8日は国連が定める「世界海洋デーWorld Oceans Day」。国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)は「世界海洋デーWorld Oceans Day」を記念して、6月8日にウェビナー「私たちが望む里海! –海洋研究におけ

...Read more

令和2年度、4回にわたって開催した「能登の里海セミナー」。4回目の今回は、SDG14「海の豊かさを守ろう」の10のターゲットの中から、地球温暖化による海洋温暖化や酸性化削減に関する「SDG14.3」を取り上げました。3名の専門家にご登壇いただき、国内外における近年の海洋の温暖化・酸性化の影響や保全の

...Read more

能登地域の自治体が組織する「能登地域GIAHS推進協議会」が「能登の里山里海」を世界農業遺産に推薦し、2011年6月に認定されてからもうすぐ10年になります。能登地域GIAHS推進協議会では能登の里山里海の保全と活用を目指し、保全活用計画を策定しています。現在2度目のアクションプランの改訂作業が

...Read more

今回の「能登の里海セミナー」では、SDG14の10個のターゲット(目標)から、持続可能な水産資源管理の取り組みに関するSDG14.4と14.6について勉強し、水産の研究、流通、生産と立場の違う3人に、石川県の豊かな水産物と漁業の魅力を語っていただき、これからの水産資源の維持について考えました。

海

...Read more

富士フイルム・グリーンファンド「グリーンレター」の最新42号「里海ー人と海のつながり」に、イヴォーン・ユー研究員の記事「能登に生きる海女さんたちからみえる里海」が掲載されました。能登の里海セミナーにも登壇した石川県輪島海女の早瀬千春さんを特集しています。下記のURLにてご覧になれます。

https

...Read more

第3回目の能登×イフガオ国際交流プログラムは12月17日(木)に行われました。

第1回目のレポート・このプログラムの背景はこちらから。

第2回目のレポートはこちらから。

今回は、交流の前に世界農業遺産「能登の里山里海」について学習しました。

まず、世界農業遺産のDVDを視

...Read more

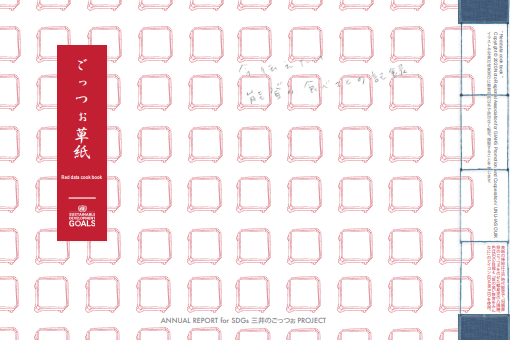

2018年、国連大学OUIKでは「世界農業遺産(GIAHS)能登の里山里海」の価値を次世代に伝えるため、教育絵本「ごっつぉをつくろう」を制作しました。この本は季節ごとに様々な地域の食材を使いながら能登の祭りごっつぉ(ご馳走)を作っていく物語です。「食」を通じて能登の農業や生き物、文化の理解を深めることを目的としています。

2019年、このその絵本を元に輪島市で「地域に根ざした学びの場・まるやま組」では地域のご馳走の食材をあつめながら自然や文化について学ぶモデル授業「三井のごっつぉproject」を輪島市立三井小学校の児童を対象に行いました。

この「ごっつぉ草紙 Red data cook book」は一年を通して行ったこの教育活動の記録です。さらに授業の中では紹介できなかった地域に残る郷土料理や食材など「ふるさとの味」を季節ごとに紹介しています。

発行 2020年10月16日 World Food Day

制作 能登地域GIAHS推進協議会

協力 輪島市立三井小学校、輪島市三井公民館、市ノ坂集落、輪島エコ自然農、能登SDGsラボ、能登里山里海SDGsマイスタープログラム

企画・編集・デザイン・写真 萩のゆき(萩野アトリエ、まるやま組)

萩野紀一郎(富山大学芸術文化学部、まるやま組)

モニタリング・解説 伊藤浩二(岐阜大学、能登SDGsラボ連携研究員、まるやま組)

発行 国連大学サスティナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)

第2回目の能登×イフガオ国際交流プログラムは11月26日(木)に行われました。

第1回目のレポート・このプログラムの背景はこちらから。

今回のテーマは「食文化」、フィリピンのイフガオと日本の能登の食べ物とではどのような違いがあるのでしょう。今回は事前学習として、それぞれの地域でお米を使った伝統的

...Read more

国連が定めた10月16日の世界食料デーにちなんで、そして能登の食文化と自然や農業とのつながりを伝える絵本「ごっつぉをつくろう」の動画版の公開を記念し、国連大学OUIKでは世界と日本の食料をめぐる課題について学び、石川県の世界農業遺産「能登の里山里海」で暮らす人々の営みと食とのつながり、そして子供たち

...Read more

SDGs未来都市にも選定されている石川県珠洲市では、2018年に能登SDGsラボが開設され、2020年度から市内全小学校を対象とした、SDGs教育プログラムを開始しました。世界農業遺産(GIAHS)「能登の里山里海」に関する教育プロジェクトを進めている国連大学OUIKは、このSDGs教育プログラムと

...Read more

世界農業遺産(GIAHS)「能登の里山里海」や地域の食文化の価値を次世代に伝えるため、能登地域GIAHS 推進協議会、国連大学IAS-OUIKでは地域の有識者とともに絵本「ごっつぉをつくろう」を2018年に作成しました。能登での暮らしや季節ごとの行事、食文化について楽しく学べる、大人にとっても興味深

...Read more

2020年6月に開催された「海洋汚染問題を考える」に続き、今回が2回目となる国連大学OUIK「能登の里海セミナー」。

今回は、SDG14の10個のターゲットから、海洋生態系のレジリエンス強化や回復取り組みに関するSDG14.2と14.5について勉強しながら、海洋生物多様生の保全を考えました。

近

...Read more

今年度から、珠洲市の全ての小学校でスタートしたSDGs学習プログラムの一環として、2020年9月3日(木)に能登SDGsラボが「ゴール14:海の豊かさを守ろう」に取組む正院小学校で導入授業を実施し、国連大学OUIKのイヴォーン・ユー研究員がゲストスピーカーとしてオンライン講義を提供しました。

対象

...Read more

2015年から国連大学OUIKは石川県の世界農業遺産「能登の里山里海」(以下「能登GIAHS」)における里海の保全や生業に関する啓発活動を「能登の里海ムーブメント」として行ってきました。今年はこの活動の一環として、「里海セミナー」を計4回開催する予定です。

2020年6月6日にオンライン開催され

...Read more

2010年に愛知県で開催された生物多様性第10回締約国会合(COP10)では、生物多様性を守っていくための愛知目標が採択されました。そして2011〜2020年を「国連生物多様性の10年(United Nations Decade on Biodiversity)」と定めて、愛知目標の達成を目指してき

...Read more

奥能登にはアエノコトと呼ばれる祭りがあります。「アエ=饗」の「コト=祭り」という意味で一年のお米の収穫を感謝して、毎年12月5日に田の神様を家へお迎えします。神様を風呂やご馳走でおもてなしをして春まで休んでいただきます。翌年2月9日には同じようにおもてなしをして豊作を祈願して田んぼへ送り出す行事です

...Read more

2019年5月に始まった「SDGs三井のごっつぉproject」では輪島市三井を中心に能登の「ごっつぉ(ごちそう)」を巡るフィールド学習を行ってきました。今回、11月26日に行われた第7回目はまとめの回として世界の食に関する問題を学んだり、いろいろな国の食を味わったり、春にみんなで作ったワラビの塩漬

...Read more

第2回目となるいしかわ世界農業遺産国際貢献プログラムとの共同スタディツアーが開催されました。このプログラムは石川県が主に開発途上国を対象に、世界農業遺産認定の支援や、地域振興に向けた能力開発研修を実施することで、持続可能な発展に貢献するプログラムです。

第1回目の去年と同様に石川県、国連大学サステ

...Read more

2019年10月30日に「世界農業遺産(GIAHS)保全の活用を通じたSDGsの達成(Achieving SDGs through the conservation of GIAHS)」と題した日韓国際会議が開催されました。

国連大学サステイナビリティ高等研究所 (UNU-IAS)では、韓国農村振

...Read more

皆さん、こんにちは。インターン生の向です。

7月11日、今回で3回目となった『SDGs三井ごっつぉproject』では三井小学校5、6年生の7名が遠足という形で珠洲市を訪れ、「あごだし」について学びました。

これまでの活動についてはこちらをご覧ください。

『SDGs三井のごっつぉ Projec

...Read more

※前半の記事はコチラから

遠足の後半のプランはこの2つです

・あごだし作り体験で魚を焼くときに使用した、珪藻土(けいそうど)七輪コンロのできる様子を見学

・あごだし作り体験で魚をさばいたときに使用した、包丁のできる様子を見学

珪藻土七輪コンロができあがるまで

珪藻土七輪コンロのできる様子を

...Read more

昨年、発行された「ごっつぉをつくろう」の絵本を皆さんご存知でしょうか?

世界農業遺産(GIAHS )「能登の里山里海」地域での「ごっつぉ(ご馳走)」作りについてのストーリーです。

この「ごっつぉをつくろう」をベースに企画された環境教育プロジェクト「SDGs三井のごっつぉproject」が始動しま

...Read more

中国、韓国、日本の世界農業遺産(GIAHS)の研究者や認定地の自治体、実践者が集まり実践について学び合う東アジア農業遺産学会は今年で6回目を迎えます。今年は5月20日から22日まで、伝統的お茶栽培で認定を受けた韓国南部のハドン郡で開催されます。開催を前に第11回作業部会がソウルで開かれ中国、韓国、日

...Read more

2018年4月、OUIKはストックホルムレジリエンスセンター、東京大学IR3Sと共同で生物文化多様性ウォーキングワークショップを開催しました。アジア、南アフリカ、南米、スウェーデン、ハワイなど様々な場所で自然と人間のつながりを研究する参加者が、都市部と農村部を取り巻く様々な外的変化に対し、生物文化多

...Read more

2016年10月、石川県七尾市で開催された第1回アジア生物文化多様性国際会議から1年後、石川宣言の実施を推進するため、2回シリーズの国際フォーラムをが開催されました。

シリーズ第一回(2017年10月4日)

生物文化多様性とSATOYAMA -自然共生社会を目指す世界各国の取り組みを知る-

シリーズ第二回(2017年10月15日)

生物文化多様性を次世代が敬称する為に-東アジアの連携を考える-

2018年11月17日から19日にかけて、世界農業遺産(GIAHS)「能登の里海里山」に認定されている石川県能登地方にて「いしかわ世界農業遺産国際貢献プログラム」が開催され、国連大学、金沢大学、石川県立大学の留学生からなる世界13カ国総勢18名(台湾、ジンバブエ、インドネシア、コロンビア、シンガポー

...Read more

2018年8月26日から29日まで、世界農業遺産(GIAHS)「みなべ・田辺の梅システム」に認定されている和歌山県みなべ・田辺地域で第5回東アジア農業遺産学会(ERAHS)が開催されました。ERAHSは、2013年にOUIKが開催した日中韓GIAHSワークショップをきっかけに、中国の提案によって日中

...Read more

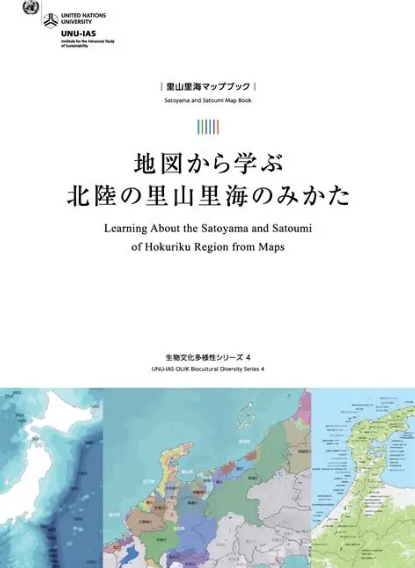

OUIK初のマップブックとして、北陸地方の里山里海の現状や変化、多様な見方を地図から学ぶ教材を発刊しました。北陸地方(石川、福井、富山、新潟、岐阜)のスケール、石川県のスケール、七尾湾のスケールといったマルチスケールでの地図情報をまとめています。(PDF:95MB)

関連ページ(Collections at UNU) http://collections.unu.edu/view/UNU:6540

海洋政策研究所「Ocean News Letter」423号にイヴォーン・ユー研究員による能登里山ムーブメントに関する記事が掲載されました。

...Read more

国連大学が、日本とアジア各地の世界農業遺産の地域の方々と、GIAHSの価値を共有しながら進めてきた地域づくりの過程をまとめました。こちらよりご覧いただけます。

...Read more

2017年11月20日、石川県、金沢大学、石川県立大学、国連食糧農業機関(FAO)、JICA北陸支そして国連大学サステイナビリティ高等研究所が「いしかわ世界農業遺産国際貢献プログラム」に関する覚書に署名しました。石川県能登半島9つの市町に広がる「能登の里山里海」は、2011年、先進国で初めて佐渡とと

...Read more

7月12-13日に中国浙江省湖州市で開催された東アジア農業遺産学会にOUIKから参加しました。

ERAHSは中国、韓国、日本の世界農業遺産の認定地域が集まって保全と活用についての知見を交換する学会で、今年で開催第4回を迎えます。 今年は「産業転換を通じた農業システムの保全の推進」というテーマのもと

...Read more

The UNU-IAS Operating Unit Ishikawa-Kanazawa (OUIK) organized a symposium entitled "A Look at the Various Work Supporting Satoumi Creation” on June 10

...Read more

OUIK里海シリーズ講座第6回は、はじめて中学校での開催となりました。輪島で30年以上海女としての経験をつんできた早瀬ちはるさんをゲストスピーカーに及びし、30人の門前中学の皆さんを前にOUIK研究員のイヴォーン・ユーと対談を行いました。

早瀬さんのお話によると、海女は小さな頃から家族や他の海女さ

...Read more

「能登GIAHSにおける生物多様性・環境教育に 関する取組の現況評価」調査の報告会、および今後のアクションについて関係者とワークショップを行いました。この調査は、2016年度に改訂された能登GIAHSアクションプランに沿って、能登地域全体の生物多様性の評価、モニタリング手法の開発、能登GIAHSに関

...Read more

2015年度からOUIKが能登GIAHSを構成する市町と開催してきた里海シリーズ講座の内容をまとめたものです。海を利用してきた地域に伝わる知恵、それらを守り、現在の社会環境に合わせて活用していく取組みをまとめています。

OUIKのイヴォーン・ユー研究員による、中国、韓国、日本におけるナショナルプログラムの有無、国内候補地選定のプロセスなどを比較した論文がJournal of Resource and Ecology に掲載されました(英語)。

国連大学 Collection のページからも要約と本文ダウンロードが

...Read more

能登の里山里海がFAOにより世界農業遺産(GIAHS)に認定されてから5年の節目を迎えようとしています。OUIKではそれに伴うアクションプランの改定作業やモニタリング作業の支援などを行ってきました。

中でも、4市5町にわたる能登地域で行われている生物多様性モニタリングの活動は、各市町や各種民間団体

...Read more

地域の「GIAHSモニタリングワークショップ」開催-190x190.png)