2026年に予定されている能登半島でのトキの放鳥は、震災前から準備が進められてきました。2024年の地震や豪雨を経て、この放鳥は、地域の復興と、里山里海の豊かな自然を未来へつなぐシンボルとしても期待されています。一方で、能登では今もなお厳しい状況が続いており、地域の思いや現状に寄り添いながら、持続可能な取組として進めていくことが求められています。

能登GIAHS(世界農業遺産)生物多様性ワーキンググループでは、これまで、市民参加型の生き物調査の仕組みづくりや実践に取り組んできました。今回、ワーキンググループのメンバー8名が、2025年6月13日から16日にかけて佐渡を訪問し、佐渡で長年続けられてきた市民参加型の生き物調査の実践やその仕組み、さらにトキの放鳥に関する取組について学びました。

佐渡では2008年にトキの放鳥が始まり、現在では500羽を超えるまでになっています。また、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度による生き物にやさしい米づくりや、農家や子どもたちと連携した田んぼの生き物調査が、地域に根ざした継続的な活動として展開されています。こうした佐渡での取組から学び、能登における今後の持続的な生物多様性の保全や地域の活性化に活かすことを目的に佐渡を訪問しました。

環境省佐渡自然保護官事務所および新潟県佐渡トキ保護センターからの学び

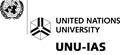

環境省の北橋隆史さん・生亀嘉奈子さん、新潟県の大矢貴司さん・井上貴世子さんから、放鳥するためのトキの繁殖や放鳥前のトレーニングなどについてお話を伺いました。放鳥前の訓練施設(順化ケージ)では、人や農業機械に慣れさせる訓練、捕食者への対策などを紹介いただき、繁殖ケージの遠隔監視システムも見せていただきました。環境省と新潟県が同じ施設でしっかりと連携して取組を進めていることが印象的で、国・自治体・大学・民間等の連携の重要性が再確認されました。

豊田光世教授との意見交換

新潟大学佐渡自然共生科学センター コミュニティデザイン室の豊田光世教授からは、これまで佐渡で取組まれてきた住民の合意形成や市民活動の支援の取組などを紹介いただきました。天王川の自然再生については、かつて天王川が流れ込む加茂湖の漁業者の方々から反対の声もあったそうですが、中立的なファシリテーションによる合意形成をデザインし、話し合いの場を丁寧に重ねた結果、今では加茂湖での葦原づくりや、子どもたちへの環境教育などにも一緒に取り組むなど、良い関係が築かれているというお話が印象的でした。トキの野生復帰のような自然再生の取組の実現には、生物学的な取組と並行して、豊田教授のように社会学的な視点から行政や市民など多様な関係者をつなぎ、住民の声を丁寧に拾い上げる社会的なサポートの存在が不可欠であると実感しました。

天王川自然再生現場の視察

佐渡生きもの語り研究所:生き物調査の取組から学ぶ

まず、一般社団法人佐渡生きもの語り研究所にお願いして、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証米の要件の1つにもなっている生き物調査(6月と8月の年2回)にワーキンググループのメンバーも参加させていただきました。今回参加させて頂いたのは、認証制度スタート当初から認証米を生産している農事組合法人長畝生産組合の6月の生き物調査です。小雨の降る中ではありましたが、子どもを含め多くの住民の方々が集まり、みんなで一斉に生き物探しを行いました。ドジョウやオタマジャクシ、カエル、トンボのヤゴや成虫、ゲンゴロウの仲間など、あっという間にたくさんの生き物が見つかりました。隣の田んぼでは、餌を探すトキの姿も遠目に見ることができました。

翌日には、研究所の大井克巳さんと大石麻美さんに活動内容についてお話を伺いました。オリジナルの図鑑「佐渡田んぼの生きもん図鑑」を見せていただき、これまで農家や子どもたちと継続して取り組んできた生き物調査の実践や、その中での課題などを共有いただきました。集めた生き物のデータは十分に活用できていないとのことでしたが、それ以上に「生き物に親しむ体験」を大切にしているというお話が印象的でした。また、予算削減などにより活動の継続が難しくなっている現状も共有され、持続可能な組織運営の必要性とその難しさを改めて実感しました。

齋藤農園の実践から学ぶ

齋藤真一郎さんの案内で、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証米の田んぼを見学しました。9年目となる田んぼアートに毎年取り組んでいる水田や、魚道や江(え)を整備し、アイガモロボットを使った除草の実験を行っている自然栽培の田んぼなど、さまざまな工夫を重ねながらトキのための田んぼづくりに取り組んでこられた様子を知ることができました。

また、太平洋側で生まれた一面に水を張る「ふゆみずたんぼ」は、降水量が多い日本海側の佐渡の環境には合わず、轍(わだち)に水がたまる程度の冬期湛水がちょうどよいというお話も印象的でした。これはコメの品質を保つうえでも、足が短いトキにとっても好都合とのことでした。佐渡と気候が似ている能登にとっても、こうした斎藤さんの試行錯誤の経験は、大変参考になりそうです。

齋藤さんは、「農家への経済的な動機付けだけでは、取組は長続きしない」と述べ、生き物やトキへの関心を農家自身が育むことの大切さを強調されていました。

佐渡市役所との意見交換

まずは髙野宏一郎前市長、そして当時トキ米のブランド化や販路開拓を担当されていた西牧孝行さんにお話を伺い、佐渡でトキの放鳥が決まった背景や、ブランド化に向けた取り組みについて教えていただきました。トキの放鳥が決まったのは、ちょうど佐渡米が台風による熱波の影響で大きな被害を受けた時期であり、市町村合併という大きな転換点とも重なっていたそうです。そうした中でブランド米を実現するには、JAとの連携が非常に重要だったというお話が印象に残りました。

続いて、農林水産部農業政策課の中村長生さん、山本一樹さん、五十嵐麻湖さんからは、認証米の普及状況やコープデリ(生協)との連携、そして佐渡生きもの語り研究所と連携して実施している「佐渡Kids生きもの調査隊」などを通じた子どもたちへの教育活動、さらには学校給食での取り組みについてご紹介いただきました。

「佐渡Kids生きもの調査隊」には、毎年30人を超える子どもたちが年間を通じて参加しているそうです。かつてこのプログラムに参加していた子どもが、現在は市の職員として地域で活躍している事例も紹介され、次世代の育成や地域への愛着を育む取り組みとしても注目されていました。また、生き物調査の講師を担う人材の確保については、10年以上前に実施されていたインストラクター制度を受講した方々が、今もインストラクターとして活動を続けており、こうした仕組みが人材育成に有効であることも改めて確認されました。

最後に、渡辺竜五市長からもお話を伺うことができました。トキの放鳥や認証米のブランディングといった、これまでの長い取り組みの経緯についてご紹介いただきました。佐渡産コシヒカリがすでにブランド米になっていて需要が高く、生き物を育む農法を取り入れた「朱鷺と暮らす郷」認証米も佐渡産コシヒカリとして販売されることもあるそうです。そのため、生き物を育む農法に取り組む農家の方々に対して、その努力に見合う対価が十分に還元されない場合があるという課題も率直に共有されました。そのため、佐渡市では現在ふるさと納税を活用した認証米の販売が進めているとのことが紹介されました。そして、JAや農家など多様な関係者との丁寧な対話と連携が重要であることも強調されました。

今回の佐渡視察では、トキの野生復帰をめぐる幅広い取り組みと、それを支える人々の情熱に触れることができました。佐渡で積み重ねられてきた経験は、能登での放鳥や自然との共生、農業の維持を模索するうえでも、今後の参考となるものだと感じています。復興に向けた歩みを進めるなかで、地域の皆さんとともに、自然と人とのよりよい関係についても考えていけたらと思います。

本視察は、公益信託 大成建設自然・歴史環境基金の支援を受けて実施されました。