能登:アーカイブ

2020年12月24日

2018年、国連大学OUIKでは「世界農業遺産(GIAHS)能登の里山里海」の価値を次世代に伝えるため、教育絵本「ごっつぉをつくろう」を制作しました。この本は季節ごとに様々な地域の食材を使いながら能登の祭りごっつぉ(ご馳走)を作っていく物語です。「食」を通じて能登の農業や生き物、文化の理解を深めることを目的としています。

2019年、このその絵本を元に輪島市で「地域に根ざした学びの場・まるやま組」では地域のご馳走の食材をあつめながら自然や文化について学ぶモデル授業「三井のごっつぉproject」を輪島市立三井小学校の児童を対象に行いました。

この「ごっつぉ草紙 Red data cook book」は一年を通して行ったこの教育活動の記録です。さらに授業の中では紹介できなかった地域に残る郷土料理や食材など「ふるさとの味」を季節ごとに紹介しています。

発行 2020年10月16日 World Food Day

制作 能登地域GIAHS推進協議会

協力 輪島市立三井小学校、輪島市三井公民館、市ノ坂集落、輪島エコ自然農、能登SDGsラボ、能登里山里海SDGsマイスタープログラム

企画・編集・デザイン・写真 萩のゆき(萩野アトリエ、まるやま組)

萩野紀一郎(富山大学芸術文化学部、まるやま組)

モニタリング・解説 伊藤浩二(岐阜大学、能登SDGsラボ連携研究員、まるやま組)

発行 国連大学サスティナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)

2016年02月23日

能登の里山里海がFAOにより世界農業遺産(GIAHS)に認定されてから5年の節目を迎えようとしています。OUIKではそれに伴うアクションプランの改定作業やモニタリング作業の支援などを行ってきました。

中でも、4市5町にわたる能登地域で行われている生物多様性モニタリングの活動は、各市町や各種民間団体が独自に行っている生き物調査が中心であり、能登地域全体として統一されたモニタリング手法や生物多様性に関する情報発信や地域の方々と共有するしくみはまだ開発されていません。この現状を受けて、OUIKと金沢大学里山里海プロジェクトが中心となり、能登の生物多様性モニタリングや関連活動を通じて能登GIAHSに貢献するための生物多様性研究会を設立しました。メンバーには地域で生物多様性保全や環境教育に取り組んでいる民間団体の方々、能登の関連する研究機関の方々に参加いただいています。

1月23日には、OUIKがオブザーバーとして参加している、能登GIAHS活用実行委員会と能登GIAHS推進協議会の場で同会の発足を報告しました。今後は推進協議会の生き物しらべや関連する事業と連携しつつ、能登GIAHSとして豊かな生物多様性の保全とモニタリング、そして発信に貢献してゆきます。

2018年12月19日

2016年10月、石川県七尾市で開催された第1回アジア生物文化多様性国際会議から1年後、石川宣言の実施を推進するため、2回シリーズの国際フォーラムをが開催されました。

シリーズ第一回(2017年10月4日)

生物文化多様性とSATOYAMA -自然共生社会を目指す世界各国の取り組みを知る-

シリーズ第二回(2017年10月15日)

生物文化多様性を次世代が敬称する為に-東アジアの連携を考える-

2018年07月10日

OUIK初のマップブックとして、北陸地方の里山里海の現状や変化、多様な見方を地図から学ぶ教材を発刊しました。北陸地方(石川、福井、富山、新潟、岐阜)のスケール、石川県のスケール、七尾湾のスケールといったマルチスケールでの地図情報をまとめています。(PDF:95MB)

関連ページ(Collections at UNU) http://collections.unu.edu/view/UNU:6540

2016年11月01日

2015年度からOUIKが能登GIAHSを構成する市町と開催してきた里海シリーズ講座の内容をまとめたものです。海を利用してきた地域に伝わる知恵、それらを守り、現在の社会環境に合わせて活用していく取組みをまとめています。

2025年09月02日

2025年8月27日、大阪・関西万博プログラム「~CONNECTING YOU TO 能登~ 生物多様性(強く生き抜く生き物たち)について能登の小学生と学ぼう!」が、万博会場内のサステナドームにて、環境省と国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)の連携で開催されました。

プログラム冒頭、国連大学サステイナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)小山明子 研究員は、生物多様性というコンセプトについて能登半島の生き物を例に紹介しました。参加者は生き物や環境、人の暮らしは全て繋がっていて、互いに支え合いながら成り立っているということを学びました。さらに、昨年発生した能登半島地震や豪雨を取り上げ、被害状況を述べました。

続いて、石川県能登町立柳田小学校5、6年生6名が、災害前から行ってきた町野川の水質調査や生き物調査の結果について発表をしました。災害後の生態系の変化、生き物の生命力の強さ、環境の変化が食物連鎖に与える影響について、彼らの考察を交えながら堂々と発表しました。

小学生による発表の後は、東京にいるさかなクンと会場をオンラインで繋ぎ、交流会を行いました。さかなクンが実際に能登を訪れた際に見た魚たちや、地震や豪雨、気候変動や環境に関する生き物たちが直面している課題について話しました。

最後に来場していた子どもたちからさかなクンへ質問が投げかけられ、さかなクンはその場で魚の絵を描きながら、好きな魚や魚の条件など詳しく説明し、こどもたちは興味深く聞き入っていました。

来場した子どもたちは能登の生き物や地震後の状況について学ぶ、貴重な機会になりました。

このプログラムを企画する上で能登里海教育研究所 そしてのと海洋ふれあいセンターにもご協力いただきました。

2日目の8月28日は「~CONNECTING YOU TO 能登~ 被災地に学ぶ防災と復興について能登の高校生と学ぼう!」は石川県立七尾高校の1、2年生5名が発表をしました。

冒頭の小山研究員による能登の里山里海の生業、伝統文化、暮らしに関する説明の後、生徒たちは、2024年の能登半島地震や豪雨での体験をもとに、地域での困難やそこで感じた思いを自らの言葉で語りました。また、震災・豪雨後の地域環境の変化に関する研究活動についても紹介し、「今目の前にある暮らしや環境は決して恒久に続くものではないことを実感したと」述べました。さらに、5ヶ月近く断水が続いた経験とともに水の大切さを語り、備えることで被害を少なくできるという考えも共有しました。災害から学び、それを未来へつなげる重要性を訴える姿は、参加者に強い印象を与えました。

発表の後にはワークショップが行われ、会場に集まった子どもから大人まで幅広い参加者が加わり、グループごとに意見交換を行いました。能登の高校生の発表を受けて、各自の地域での防災の在り方や日頃の備えについて話し合う時間となり、阪神大震災を経験した参加者が当時の体験を共有する場面もありました。こうした対話を通じて、世代や地域を超えた共感と学びが広がりました。

最後に、UNU-IASの山口しのぶ所長がプログラム全体を振り返りました。所長は「昨今の豪雨や森林火災といった災害は気候変動とも深く関わっており、能登や日本だけではなく、世界のどこでも起こり得る。だからこそ、世代や立場、地域を超えて多様な人々が学び合うことが、社会をより良いものにする力になる」と述べ、本プログラムの意義を改めて強調しました。

災害をテーマに据えながらも、能登の経験を起点に過去・現在・未来をつなげ、地域を超えて共に考える場となった今回のプログラムは、万博という国際的な舞台にふさわしい学びの機会となりました。

2025年07月24日

2026年に予定されている能登半島でのトキの放鳥は、震災前から準備が進められてきました。2024年の地震や豪雨を経て、この放鳥は、地域の復興と、里山里海の豊かな自然を未来へつなぐシンボルとしても期待されています。一方で、能登では今もなお厳しい状況が続いており、地域の思いや現状に寄り添いながら、持続可能な取組として進めていくことが求められています。

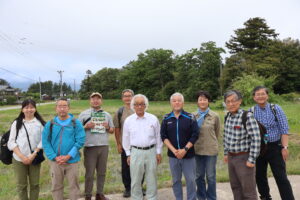

能登GIAHS(世界農業遺産)生物多様性ワーキンググループでは、これまで、市民参加型の生き物調査の仕組みづくりや実践に取り組んできました。今回、ワーキンググループのメンバー8名が、2025年6月13日から16日にかけて佐渡を訪問し、佐渡で長年続けられてきた市民参加型の生き物調査の実践やその仕組み、さらにトキの放鳥に関する取組について学びました。

佐渡では2008年にトキの放鳥が始まり、現在では500羽を超えるまでになっています。また、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度による生き物にやさしい米づくりや、農家や子どもたちと連携した田んぼの生き物調査が、地域に根ざした継続的な活動として展開されています。こうした佐渡での取組から学び、能登における今後の持続的な生物多様性の保全や地域の活性化に活かすことを目的に佐渡を訪問しました。

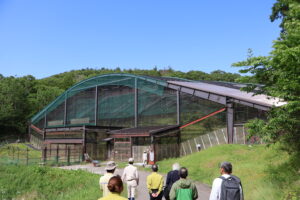

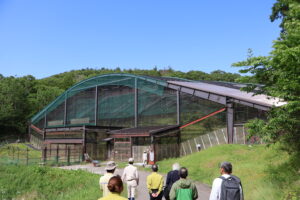

環境省佐渡自然保護官事務所および新潟県佐渡トキ保護センターからの学び

環境省の北橋隆史さん・生亀嘉奈子さん、新潟県の大矢貴司さん・井上貴世子さんから、放鳥するためのトキの繁殖や放鳥前のトレーニングなどについてお話を伺いました。放鳥前の訓練施設(順化ケージ)では、人や農業機械に慣れさせる訓練、捕食者への対策などを紹介いただき、繁殖ケージの遠隔監視システムも見せていただきました。環境省と新潟県が同じ施設でしっかりと連携して取組を進めていることが印象的で、国・自治体・大学・民間等の連携の重要性が再確認されました。

豊田光世教授との意見交換

新潟大学佐渡自然共生科学センター コミュニティデザイン室の豊田光世教授からは、これまで佐渡で取組まれてきた住民の合意形成や市民活動の支援の取組などを紹介いただきました。天王川の自然再生については、かつて天王川が流れ込む加茂湖の漁業者の方々から反対の声もあったそうですが、中立的なファシリテーションによる合意形成をデザインし、話し合いの場を丁寧に重ねた結果、今では加茂湖での葦原づくりや、子どもたちへの環境教育などにも一緒に取り組むなど、良い関係が築かれているというお話が印象的でした。トキの野生復帰のような自然再生の取組の実現には、生物学的な取組と並行して、豊田教授のように社会学的な視点から行政や市民など多様な関係者をつなぎ、住民の声を丁寧に拾い上げる社会的なサポートの存在が不可欠であると実感しました。

天王川自然再生現場の視察

「トキの水辺づくり協議会」の板垣徹会長の案内で、天王川の自然再生の現場を訪れました。ここでは、河道を広げて自然な河川・湿地環境をつくり出し、トキの餌場としても活用していく取組が進められています。現在、工事が進行中で、数年後には完成する予定とのことでした。能登にもあるアテの木を使った魚道も設置されており、地域の資源を活かした工夫が感じられました。

ただ、佐渡も能登も人手不足が大きな課題となっており、こうした自然環境を長期的に維持・管理していく仕組みづくりが求められています。過疎化が進む地域においては、維持管理の方法とあわせて、持続可能な自然再生のあり方を考えていくことが重要になると感じました。

佐渡生きもの語り研究所:生き物調査の取組から学ぶ

まず、一般社団法人佐渡生きもの語り研究所にお願いして、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証米の要件の1つにもなっている生き物調査(6月と8月の年2回)にワーキンググループのメンバーも参加させていただきました。今回参加させて頂いたのは、認証制度スタート当初から認証米を生産している農事組合法人長畝生産組合の6月の生き物調査です。小雨の降る中ではありましたが、子どもを含め多くの住民の方々が集まり、みんなで一斉に生き物探しを行いました。ドジョウやオタマジャクシ、カエル、トンボのヤゴや成虫、ゲンゴロウの仲間など、あっという間にたくさんの生き物が見つかりました。隣の田んぼでは、餌を探すトキの姿も遠目に見ることができました。

翌日には、研究所の大井克巳さんと大石麻美さんに活動内容についてお話を伺いました。オリジナルの図鑑「佐渡田んぼの生きもん図鑑」を見せていただき、これまで農家や子どもたちと継続して取り組んできた生き物調査の実践や、その中での課題などを共有いただきました。集めた生き物のデータは十分に活用できていないとのことでしたが、それ以上に「生き物に親しむ体験」を大切にしているというお話が印象的でした。また、予算削減などにより活動の継続が難しくなっている現状も共有され、持続可能な組織運営の必要性とその難しさを改めて実感しました。

齋藤農園の実践から学ぶ

齋藤真一郎さんの案内で、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証米の田んぼを見学しました。9年目となる田んぼアートに毎年取り組んでいる水田や、魚道や江(え)を整備し、アイガモロボットを使った除草の実験を行っている自然栽培の田んぼなど、さまざまな工夫を重ねながらトキのための田んぼづくりに取り組んでこられた様子を知ることができました。

また、太平洋側で生まれた一面に水を張る「ふゆみずたんぼ」は、降水量が多い日本海側の佐渡の環境には合わず、轍(わだち)に水がたまる程度の冬期湛水がちょうどよいというお話も印象的でした。これはコメの品質を保つうえでも、足が短いトキにとっても好都合とのことでした。佐渡と気候が似ている能登にとっても、こうした斎藤さんの試行錯誤の経験は、大変参考になりそうです。

齋藤さんは、「農家への経済的な動機付けだけでは、取組は長続きしない」と述べ、生き物やトキへの関心を農家自身が育むことの大切さを強調されていました。

佐渡市役所との意見交換

まずは髙野宏一郎前市長、そして当時トキ米のブランド化や販路開拓を担当されていた西牧孝行さんにお話を伺い、佐渡でトキの放鳥が決まった背景や、ブランド化に向けた取り組みについて教えていただきました。トキの放鳥が決まったのは、ちょうど佐渡米が台風による熱波の影響で大きな被害を受けた時期であり、市町村合併という大きな転換点とも重なっていたそうです。そうした中でブランド米を実現するには、JAとの連携が非常に重要だったというお話が印象に残りました。

続いて、農林水産部農業政策課の中村長生さん、山本一樹さん、五十嵐麻湖さんからは、認証米の普及状況やコープデリ(生協)との連携、そして佐渡生きもの語り研究所と連携して実施している「佐渡Kids生きもの調査隊」などを通じた子どもたちへの教育活動、さらには学校給食での取り組みについてご紹介いただきました。

「佐渡Kids生きもの調査隊」には、毎年30人を超える子どもたちが年間を通じて参加しているそうです。かつてこのプログラムに参加していた子どもが、現在は市の職員として地域で活躍している事例も紹介され、次世代の育成や地域への愛着を育む取り組みとしても注目されていました。また、生き物調査の講師を担う人材の確保については、10年以上前に実施されていたインストラクター制度を受講した方々が、今もインストラクターとして活動を続けており、こうした仕組みが人材育成に有効であることも改めて確認されました。

最後に、渡辺竜五市長からもお話を伺うことができました。トキの放鳥や認証米のブランディングといった、これまでの長い取り組みの経緯についてご紹介いただきました。佐渡産コシヒカリがすでにブランド米になっていて需要が高く、生き物を育む農法を取り入れた「朱鷺と暮らす郷」認証米も佐渡産コシヒカリとして販売されることもあるそうです。そのため、生き物を育む農法に取り組む農家の方々に対して、その努力に見合う対価が十分に還元されない場合があるという課題も率直に共有されました。そのため、佐渡市では現在ふるさと納税を活用した認証米の販売が進めているとのことが紹介されました。そして、JAや農家など多様な関係者との丁寧な対話と連携が重要であることも強調されました。

今回の佐渡視察では、トキの野生復帰をめぐる幅広い取り組みと、それを支える人々の情熱に触れることができました。佐渡で積み重ねられてきた経験は、能登での放鳥や自然との共生、農業の維持を模索するうえでも、今後の参考となるものだと感じています。復興に向けた歩みを進めるなかで、地域の皆さんとともに、自然と人とのよりよい関係についても考えていけたらと思います。

本視察は、公益信託 大成建設自然・歴史環境基金の支援を受けて実施されました。

2024年10月31日

2024/10/25

震災の影響により、今年度の生き物調査は実施が難しいかと思われまれましたが、2024年10月25日、七尾市立中島小学校の6年生による「里海の生きもの調査」が無事行われました。この調査は七尾市が主催し、能登GIAHS生物多様性ワーキンググループの専門家のメンバーである、のと海洋ふれあいセンターの荒川さんと国連大学の小山研究員が参加し、生き物調査の実施を支援しました。

まず、七尾市農林水産課の小竹さんから挨拶があり、講師の荒川さんから調査方法や注意事項について説明がありました。必要な道具を手に5つの班に分かれて調査がスタートしました。箱眼鏡や網を使って熱心に生き物を探していました。四つん這いになり石段の隙間にいるカニを捕まえようとする児童や、夢中になって腰まで水に浸かってしまう児童もいました。採集時間が終了すると、「え、もう終わり?」と、もっと生き物探しを楽しみたいと名残惜しむ声が上がりました。

続いては、種判別の時間です。捕まえた生き物を海藻と分けて観察しました。ワーキンググループで作成した下敷きや記入シート、新たに完成した副教材も用いながら見つかった生き物を記録していきました。見つかった生き物については荒川さんに解説してもらいました。しただみの仲間は食べられることや、見た目は似ているけれど蓋の形状が異なるスガイという貝がいることなどを学びました。そして、異なる班でそれぞれ見つけたカニを一つのケースに入れて、見比べてみました。イソガニとガザミという異なる種類のカニで、ガザミの一番後ろの脚(第5脚)の形は平たく、泳ぐのに適していることなどを紹介してもらいました。

パッと見たところ何もいないように見える人工的な海岸でも、じっくり探すと様々な生き物がいることが分かりました。震災の影響もあり、子供たちが外に出て生き物と触れ合う機会は減ってしまっていると思いますが、今回の生き物調査で身近な里海の豊かさや面白さを感じてもらえたのではないでしょうか。これからも、自分たちの暮らしと海のつながりをさらに深く学んでいってほしいと思います。秋晴れの空の下、子供たちの輝く笑顔が何よりも印象的でした。

2024年04月12日

UNU-IAS OUIKでは能登半島の里山里海と共にある地域の暮らしや営みの一日も早い復旧と、能登地域の特色を活かした今後の創造的な復興をめざして、自治体や関係者との綿密な連携のもと、地域のニーズの把握に努めながら、地域の皆さんとの協力活動を進めていきます。

そこで、地域のニーズをより具体的な形でサポートすべく、国連大学協力会(JFUNU)の協力のもと、支援募金プログラムを開始しました。

JFUNUは国連大学の活動を支援するために、日本の民間人や企業・団体によって1985年に設立された公益法人です。東京・渋谷の国連大学本部施設の中に事務所を設け、国連大学の活動や学生をサポートする活動を行っています。

このプログラムで頂いた寄付金は、その全額を、地震で被災された人々のために、この地域において里山里海を活かした持続可能な地域の復旧復興に取り組む団体等に配分いたします。

皆様からのご協力をお願い申し上げます。

以下のフォームを提出後、振込口座へお振り込みください。

〔寄付申込書フォーム URL〕https://forms.office.com/r/ucR1p6GghH

〔振込口座〕銀行名:三菱 UFJ 銀行(金融機関コード 0005)

支店名:渋谷支店(支店番号 135)

口座番号:普通預金 2872951

口座名:公益財団法人国連大学協力会災害復興支援募金

ザイ)コクレンダイガクキョウリョクカイ サイガイフッコウシエンボキン

*恐れ入りますが、振込手数料をご負担いただきますようお願い申し上げます。

2024年03月28日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により甚大な被害が広域で発生し、地滑りなどにより道路が寸断され多数の集落が孤立してしまいました。そして、水道や電気など、生活に欠かせないライフラインの寸断も多くの地域で発生しました。中でも地震による被害が大きかった奥能登の自治体や七尾市などで断水が長期化し、地震から3か月近く経過してもまだ解消されていない地域が沢山あります。震災後の断水が長期化する中で、小山研究員が井戸や湧き水など、地域内の水源の利用に関する調査をスタートしました。地域の方へのインタビューや現地調査から、災害に強い地域づくりのための水利用のあり方を考えていく予定です。