2023年に開催し、2024年は震災の影響もあり延期となった世界農業遺産国際スタディ・プログラムを今年から石川県と共催で再び開催できる流れとなりました。このプログラムでは、世界農業遺産地域の自然・文化・生業を現地で学び、災害からの復興の歩みや課題にも触れながら、持続可能な地域づくりと国際的な視野の拡大を目指しています。

7月には講義とワークショップを開催し、能登の里山里海、災害の影響、地域の課題について学びました。

8月7日から9日にかけては能登にて現地視察を実施し、地域の生業や文化、震災・豪雨の被害状況と復興の取り組みを直接見聞きしました。参加大学生は農業や漁業、製塩、炭焼きなど多様な現場を訪れ、住民との交流を通じて地域の持つ強みと課題を深く理解し、持続可能な未来に向けたアイデアや解決策を議論しました。

1日目:能登の里山里海 – 観光産業と祭りの伝統文化

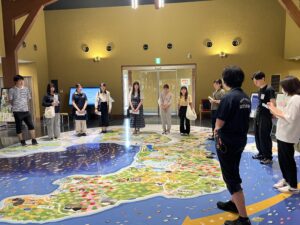

初日は七尾市を中心に、株式会社御祓川の酒井可奈子さんの案内のもと、能登の自然や観光、震災復興の歩みを学びました。まず「のと里山里海ミュージアム」にて世界農業遺産に認定されている能登の里山里海の全体像、自然・農林水産業の特徴を学びました。続いて中心市街地にある一本杉通りでは震災の被害や復興に向けた取り組みについて学びました。昼食を食べた「太左ェ門」では、能登島で民宿を経営することができなくなり、仮設店舗で飲食店として再スタートしたことをお話し頂き、ところてんの作り方も教えて頂きました。和倉温泉でも復興プランの紹介があり、観光地再建に向けて沢山の関係者が集まり、方向性を決めていくということがいかに大変で時間がかかるプロセスであるかを学びました。そして、多田屋の山崎かりんさんからは、元旦に発生した震災当日の旅館のひっ迫した状況をお話し頂きました。

後半は七尾の祭り文化を体験しました。「和倉温泉お祭り会館」で市内の祭りについて学び、能登島の向田の火祭りを映像や模擬体験で紹介いただきました。その後、向田地区にて高橋正俊さんの指導のもと手松明づくりを体験し、実際に火祭り広場で回してみることで伝統文化の継承と地域コミュニティーの力を実感しました。

2日目:外浦側(日本海側)の厳しい自然環境と生業

午前中は、輪島市の谷川醸造と白米千枚田を訪問。谷川醸造では、経営の歩みや醤油製法、味の多様性と地域とのつながり、震災被害と再建の経緯について伺いました。白米千枚田では、特殊な環境での手作業での耕作管理や、目に見えない水漏れ被害の深刻さについて学びました。

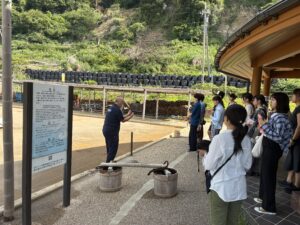

午後は、珠洲市の奥能登塩田村を訪問し、里山の恵みと深く結びついた伝統的な揚浜式塩づくりを見学・体験しました。高温の釜屋作業や潮撒きなど各工程の技術から、職人の熟練度を実感しました。その後、珠洲市内にて兼業農家を営む松本さんを訪ね、お米の品種ごとの収穫時期や獣害対策、耕作放棄地の再生、田んぼと生物多様性の関係、震災後の稲作など幅広く伺いました。

3日目:豊かな里山里海資源と向き合う生業

午前中、県内唯一の専業製炭事業者である「ノトハハソ」を訪問し、炭焼きの工程や継承技術、人材育成、移住促進、植林との連携について学びました。特に、植林地の視察では、耕作放棄地にクヌギを植え、伐採・炭焼きを繰り返す里山管理が、多様な植物の定着を促し、生物多様性を高めていることを実感しました。さらに、植林から始まる製炭工程を通してカーボンマイナスも達成しており、伝統文化の継承と気候変動対策を両立する、里山を基盤とした持続可能な環境保全の好例でした。

続いて宝立町で、津波被災地と、家屋や商業施設が解体された跡地と地域のコミュニティペースを見学しました。住民の今後の居住地について、安全な地域への移転や防災インフラ整備、再建資金の確保に加え、高齢化による担い手不足が将来的な課題として挙げられていました。

午後には能登町宇出津のしたひら鮮魚店を訪問しました。鮮魚店では、仕入れや市場のこと、能登の海に特徴的な魚種や漁獲量の変化、以前行っていた移動販売などについてお話を聞きました。鮮魚店で魚を買うという暮らしが能登ではしっかりと残っていました。

今回の奥能登各地の訪問では、豊かな里山里海の資源に支えられた多様な生業が高い価値を有していることは広く認識されているものの、社会変化や被災に伴い生業の継承が大きな課題となっていることがあらためて感じられました。参加した大学生も積極的に現場で質問し、課題の解決を模索していたのが印象的でした。