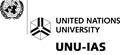

2025年1月28日にSDGsカフェ#22「もしものときの水源、井戸の可能性」を開催しました。今回は、震災や豪雨を経験した能登地域の事例を基に、金沢の災害リスクや災害時の水の確保について考え、特に断水時の井戸の活用とその重要性について理解を深めました。

ゲストスピーカーには石川県の災害リスクや防災に詳しい金沢大学准教授の青木賢人先生、国連大学OUIKの小山明子研究員と金沢大学附属高校1年の長田朱永さんを招き、それぞれの研究活動についてご紹介いただき、意見交換を行いました。

1.青木賢人先生(金沢大学):「能登半島地震・奥能登豪雨災害から読み解く水脆弱性」

青木賢人先生(金沢大学)

青木先生からはまず能登の震災・豪雨後の被害状況、断水が起きた時の状況、そして金沢市内の災害のリスクについてご説明いただきました。

青木先生は令和6年能登半島地震 (М7.6)の被害の特徴として、災害で起こりうる現象の多くが一度に発生し、地域が孤立したことを挙げました。能登地方では港の隆起や道路の寸断により陸海空の交通が途絶え、さらに老朽化した水道管などを原因としたインフラの断絶が生活に大きな影響を及ぼし、復旧の妨げともなりました。震災後の断水については、上下水道の復旧が遅れたことで、水の使用が制限されるなど、生活に直接的な影響が出たと述べました。

金沢市には森本富樫断層という活断層があり、マグニチュード7.2、最大震度7の地震が金沢中心街を襲う可能性が指摘されています。この断層の地震発生確率は全国有数で、国内約200の活断層の中でもトップテンに入る高確率(上位5%)とされ「いつ動いてもおかしくない」と青木先生は述べました。

地震により金沢市内でもライフライン寸断や孤立が発生するリスクがあるため、日頃から災害対策を考えておく必要があると主張しました。さらに今後、災害に備えて、井戸などの多様な水の供給源を確保していくことの重要性を述べました。

最後に、上下水道のオフグリッド化についての提案も挙げ、「よく電力のオフグリッド化を進める話がありますが、もし水道もオフグリッド化が可能となれば、私たちの生活においてより多くの利便性がもたらされると考える」と述べ、話を締めくくりました。

2.小山明子(国連大学OUIK研究員):能登半島地震による断水時の井戸水利用について-七尾市能登島を対象に-

小山明子研究員(国連大学OUIK研究員)

小山研究員は、能登地震後の断水時における井戸の利活用について調査した結果を発表しました。

能登島では、地震の影響で水道が3か月近く断水した地域があり、断水期間中の井戸水の活用が広く見られたことを紹介しました。能登島内の井戸の種類には、浅井戸、深井戸、横井戸があり、アンケート調査では、能登島全体で約4割の回答者が普段から井戸水を使用しており、井戸がまだまだ身近な存在であることが分かりました。回答者の約7割が断水中に井戸水を使用していました。また、井戸水を用いた洗濯機を近所の方に開放したり、井戸水をタンクに入れて集落内外へ配給した事例を紹介しました。

小山研究員は、災害時には飲めるレベルでない井戸も重要な役割を担っていたことを紹介し、若い世代への井戸利用の知識や情報を伝えていくこと、今ある地域内の水源を利用した自己水や井戸を今後も維持していくことが地域のレジリエンスを高めると説明しました。

最後に、井戸とSDGs(持続可能な開発目標)の関連性について紹介しました。小山研究員は、水道が普及している日本においても、災害時の水の確保に井戸が重要な役割を果たし、水へのアクセスはSDGsの重要なゴール(目標6:安全な水とトイレを世界中に)に関連していると説明しました。また、地域内で水を供給できる仕組みを持つということは、特に災害時に地域のレジリエンスを高めると述べ、発表を締めくくりました。

3.長田朱永(金沢大学附属高等学校):「金沢の井戸に関する調査とアイディア」

長田朱永さん(金沢大学附属高等学校)

次に、金沢大学附属高等学校の長田朱永さんに、金沢での井戸に関する調査と今後の展望についてお話しいただきました。

長田さんは昨年、国連大学OUIKが開催した『石川金沢から世界を変える 次世代リーダー育成プログラム』に参加し、生物多様性や地域の環境問題に関して学んだことをきっかけに、災害時の水の確保についての研究を始めました。

長田さんは、日本では1日約300Lの水を使用するのに対し、ケニアではわずか14Lしか使われていないことを解説しました。また、「災害時に水道が使えなくなると深刻な影響を受ける」と指摘し、備蓄や給水車があっても供給が不足する可能性があること、さらに給水車は決まった時間にしか利用できず、自由に必要な量を確保できない課題があると述べました。その上で、災害時の水の確保には井戸が重要な役割を果たすことを強調しました。

長田さんの調査では、金沢市の小学校別校区を対象に市内の井戸数を可視化し、不足している地域の特定、新設の必要性などについて説明を行いました。特に、災害時協力井戸の配置を考慮し、より効果的な位置に新たな井戸の設置を推奨する具体的な提案を行いました。

さらに「金沢市の水道地下水は白山の雪解け水などからもたらされていますが、白山の万年雪が年々小さくなっています。 これは地球温暖化や異常気象の影響を表しています」と述べました。最後に「私たちは地球環境を守るように努めて、世界には日々生活している水の量が最低限の水で生きている人たちが数多くいるということを心に留めておくことが大切」と言い、セッションは終了しました。

ディスカッションセッション

ディスカッションセッションでは、活発な質疑応答が行われ、「今、金沢で断水が起こったらどうなるか?」、「井戸を持つ場合メリットとデメリット」、「災害時に井戸の利活用について周知する方法」などについての意見も交わされました。

最後に「今日のお話をまず皆様ご家族そして職場や学校あるいはご近所でご共有いただいて、地域活動に繋げていただけたらと思います」と、モデレーターを務めた国連大学OUIKの富田が述べ、セッションは終了しました。

今回のSDGsカフェでは、能登地方の事例を通じ、井戸の役割や水の確保の重要性について議論しました。災害に備え、水道だけに頼るのではなく、井戸の利活用や水源のオフグリッド化を進めていくことが、自立的な水の確保につながり、地域全体のレジリエンスを高めることが確認されました。また、井戸が単なる水源にとどまらず、地域コミュニティの結びつきを強める役割も果たすことが再認識されました。今後は、金沢のような都市部においても、災害に備え、地域内で水を供給できる仕組みを整えていくことが求められます。

本イベントはYouTubeでご覧いただけます。